今回京都造形芸術大学2017年度共同研究プロジェクト「老いを巡るダンスドラマトゥルギー」の一環として行われた「イヴォンヌ・レイナーを巡るパフォーマティヴ・エクシビジョン」では、「イヴォンヌ・レイナー作品を中心とした資料、映像、当時の舞台、再構成されたパフォーマンス/ワークショップ、レクチャーからなるパフォーマティヴ・エクシビジョンを京都芸術劇場春秋座の空間で開催」しており、「春秋座を美術館として用いる、ダンスの継続展示上演という試み」という野心的な提案が主催者によって掲げられていた。春秋座は花道が設えられ、一見すると歌舞伎のような日本の伝統芸能の上演に似つかわしい劇場空間だが、そのような場所を「美術館」「展示」の空間として用いることの意味や問題性、「パフォーマティヴ」(=遂行的?)の内実については、研究会主催者の中島那奈子さんの解説を俟つに若くはないだろう。ここではこの目覚ましい試みの一部に参加した者のごくごく限定的な雑感を備忘録代わりに綴っておきたいと思う。

プログラム最終日(2017年10月15日)の「レクチャー」に登壇した三名(早稲田大学演劇博物館招聘研究員の越智雄磨氏、東京国立近代美術館主任研究員の三輪健仁氏、そして筆者)は前日午後京都入りして、《トリオA(Trio A)》《椅子/枕(Chair/Pillow)》のショーイングに立ち会うことができた。期間中を通して滞在し映像上映やワークショップも実見したい気持ちが強くあったが、そのようなラグジュアリーが許される身分ではないので断念した。それでもレイナー作品をナマで、三次元で見ることができたのはたいへん貴重な経験で、それだけでも京都に来た甲斐が十分すぎるくらいあった。初めてレイナーに触れたのは、たしかニューヨークに最初に留学する直前の1980年代半ば、東京のABC会館のヴィデオ・ライブラリーでだったかな?という程度のおぼろな記憶しかないのが情けないが、その後ニューヨーク大学でマーシャ・シーゲルの授業のなかでレイナーがソロで踊る《Trio A》を見たことは鮮明に覚えている。もっとも当時は「ポストモダンダンス」ではなくより同時代の「ポストモダニズムのダンス」に興味があったので、その不思議な、わけがわからないなりに心惹かれるダンスを繰り返し見るようになったのは−−リンカーン・センターのパブリック・ライブラリー・パフォーミング・アーツ部門で、より最近はネット上で(あ!これは違法???)、あるいはいただいたTV番組のコピー映像で、等々−−何年か後のことだ。

ともあれ、そのような二次元の映像では脱落してしまう何かがあった、ということだろう。奥行きや周縁視を欠いた、そのつどカメラのフレームやアングルに切り取られる限りでのフラットな視覚によっては与えられない何か。それこそライヴ・パフォーマンスの、「劇場の芸術」の魅力、と言うべきなのか? 近年は「ダンスは専らYouTubeやニコニコ動画で、小さいモニター画面で楽しむもの」となったという指摘もなされ、メディアに介在された身体イメージの氾濫という趨勢がとどまるところを知らないとしても、同一の時空で、目の前で動いている他者の身体の求心性に感応する部分がやはり残っているのだろうか。加えて、ショーイングの前のリハーサルでダンサーたちが思い思いに「おさらい」しているような場面を、客席から、時には花道に乗っかって、垣間見るときの言わく言い難い愉悦。

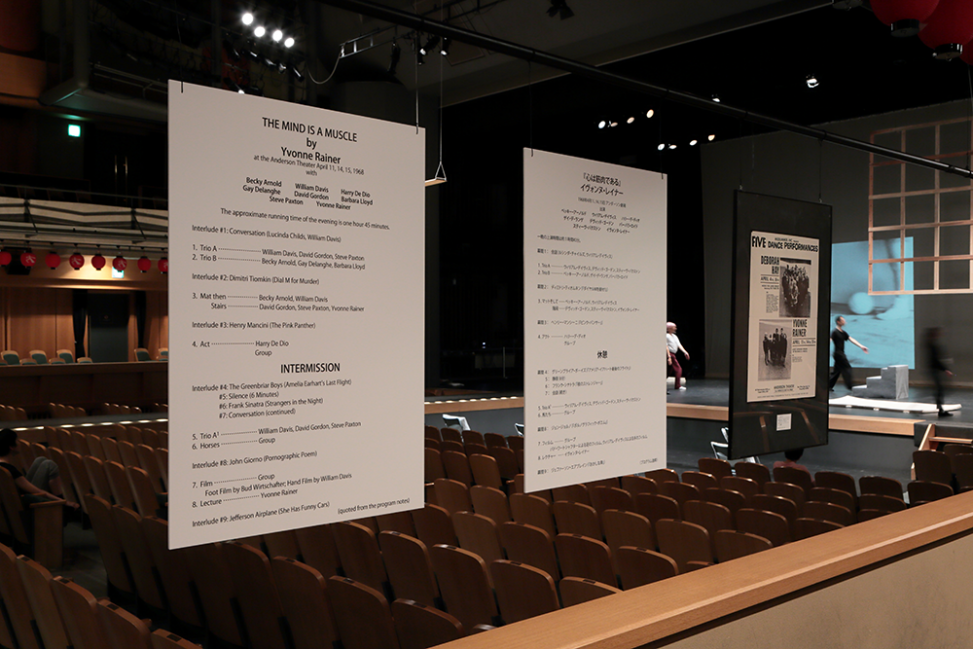

他方で、やはり漠然とした違和感が生じなかったわけではない。今回のショーイングはレイナー公認の協力者 Emmanuéle Phuon 氏(「マノーさん」)によって6名の多様なバックグラウンドを持った舞踊家の方々に5日間で《Trio A》を伝授し、同時に必ずしもプロの舞踊家ではない他の参加者には《Chair/Pillow》を教えるという条件で行われた。舞台下とホワイエで上演された《Chair/Pillow》も目を見張るフレッシュな魅力を湛えていたが、《Trio A》は、《心は筋肉である(The Mind Is a Muscle)》の装置を再現した天井の高い舞台空間、喜多流能楽師高林白牛口二氏を配した《Trio A 、圧迫版(Trio A Pressured)》を挟み、ラストに《真夜中の時間に(In the Midnight Hours)》を被せる演出も効果的で見応えのあるものであっただけに、却って「これは何だろう。自分は何を見ているのだろう」という微かな不安が頭をもたげたのも確かだ。1966年初演時の観客に不評だったにしては、十分魅力のある、面白過ぎる舞台なのだ。特にレイナーが期した「エネルギーの平等な配分」「フレージングの極小化」という点で、今回のパフォーマンスは些かめりはりがあり過ぎるように思えた。キビキビ、ばねがあって、ダイナミック、ペースも早め、足音も耳につく。《Trio A》を構想した当時レイナーは「異なる種類のエネルギーを持ちながら、同一の抑揚のない連続性を有するように見える動きのフレーズ全般の感覚」を捉え、個々のフレーズを途切れなくつなぐようにしたという[1]。アラベスク風の動きもトルソを歪める「コントラクション」風の動きも無造作に腕を回すような日常的な動きも、それぞれ「異なる種類のエネルギー」を持つ、つまり、ダンサーのエフォートはその達成の仕方はそれぞれ異なる、にもかかわらず、すべて均一でどこにも突出感のない連続体に見えるように調整しなければならない。様式化された動きとタスク由来の動きがヒエラルキーなしに混在し、どのフレーズも続くフレーズに展開する必然性を示さない(ので、不思議さが極まる)。コンポジション(部分と全体の階層的関係性)、意味作用・イリュージョニズム、専門家(芸術家)の特権的な身体を否定し、「ヒューマン・スケール(等身大)」に徹する、そのようなミニマル・アートの対応物として《Trio A》を理解していた気になっていた者にとって、今回のショーイングによるリコンストラクションはけっこうスペクタクル性が勝っていて、悍馬のようだったり、隠密のようだったり(!)する個々のダンサーの特異なエネルギーの放射、異種格闘技に接近する場合もある並置によって、オリジナルの素っ気無さが隠されているように思えたのだった。

そのことはマノーさんがアフター・トークで実はまだ出来栄えに満足していない=《Trio A》本来の上演と言えるには日数が不足していた、と述べていたことと関連するのかもしれないし、このレイナーのシグネチャー・ピースがいかに繊細で難しい作品なのかを証明するものかもしれない。かつては望めば「誰にでも教えることのできる作品であり、そのどんな解釈も受け入れられると思っていた」[2]。「スキルが有る者、ない者、プロのダンサー、太った人、年寄り、病気の人、素人」[3]−−多様な身体に開かれている「デモクラシー」のダンスを謳っていたはずが、1969年にコネチカット・カレッジに滞在中、オーバーリン・カレッジの学生で画家のマイケル・ファヤンスがバーバラ・ディリー経由で習った《Trio A》をオーバーリン・カレッジに戻って50人の学生に教え、そのなかのひとりがニューヨークでレイナーに見せたものが「ほとんど原型を留めていなかった」。ほんの二、三世代で失われてしまう−−そこで、厳密な「権威主義」の態度を採用するようになったと語られている[4]。

とすると今や《Trio A》はポストモダンダンスの「古典」として、シアター・ピースという以上に「ミュージアム・ピース」に転じた、転じつつある、ということだろうか。かつてセルマ・ジーン・コーエンが立てた対比[5]に従うなら、上演毎に異なる諸条件/異なる解釈を許容し観客の期待に見合った経験・美的価値を与える「劇場の状況」から、正確さが第一に求められ作品の同一性・歴史的価値を重視する「美術館/博物館の状況」へ??

しかし、そう言い切ってしまうのも早急過ぎるだろう。ポストモダンダンスは初めから「劇場」での「上演」という枠組みに限定されず、むしろ「美術館」や「ギャラリー」「ロフト」での「展示」に馴染みがあったことは、フルクサスやハプニングの文脈で紹介されたシモーヌ・フォルティの「ダンス・コンストラクション」やトリシャ・ブラウンの初期作品からも明らかだ。レイナー自身の《Trio A》分析でもダンスと同時代の美術(ミニマル・アート)との共通性が指摘されていた。ジャドソン記念教会では観客が三方向からパフォーマンス空間を囲むように座った(客席と舞台の段差もなく、椅子も無かった)ので、ダンスの見せ方は「絵画的というよりも彫刻的」になったという[6]。台座なしに床に直接置かれるミニマルの立体と同様、作品の異世界性を虚構するよりも、身体的主体としての観客と対峙する同一の次元に在ることを選んだ(あるいは予算・人員その他の諸条件によって選ばされた?)のである。ケージやカニンガムがそれぞれ音楽やダンスよりもアート(美術)の世界で評価される傾向があったように、ポストモダンダンスも、少なくともその一部は、アートの世界との関係で語られることが多い[7]。アラン・カプローが予告した通り、60年代はモダニズムの媒体特定性が解体し、「類としてのアート」−−メディア横断的なパフォーマンス・アートが登場する時期でもあったとすると、「美術館の状況」対「劇場の状況」という区別はかつての自明性を失っているのかもしれない。それに加えて、先ほど当たり前のように触れたライヴ・パフォーマンスとメディアの二分法も実は怪しくなっているという見解もある。特定の時空と不可分で、その限定性を生きるほかない生身の身体−−他者との間身体的・双方向的同調(エネルギーの交換)の中にあるはずのリアルな身体が、イメージ・記号・商品として今や未曾有の規模で流通し消費される、一方的に眼差しに供与される身体(インスタ映え)のロジックに浸食され、両者の境界が融解する視覚環境の脱身体化・脱自然化の加速度的な進展。

ただし−−とさらに右往左往してしまうのは、レイナーは何と言っても「見ること」「見られること」/「見せること」という観客性(spectatorship)の問題、パフォーマンスの問題に徹底して意識的な「シアター・パーソン」だという点を思い起こすからだ。ダンサーのナルシスティックな自己顕示と観客の窃視趣味、眼差しの操作(カメラ目線)による誘惑のゲーム、舞台の上での現前の力。一方に見る者、もう一方に見られる/見せる者がいるというもっともシンプルな演劇の構造、グロトフスキーが「持たざる演劇」で主張したそのコアの部分がレイナーの「持たざる舞踊」(という言い方はないと思うが)にもたえず響いていると思われる。《Trio A》でも観客に視線を向けないという禁制がよく知られているが、《Trio A 、圧迫版》ではほとんどその自己パロディが展開される。そして《Trio A》の「平等なエネルギー配分」があくまでも「見かけの」=観客に伝達される効果としての印象に関わるものであったことも忘れてはならないだろう。「私流の太極拳」と呼ぶこともありながら−−踊る主体にとっての一種瞑想的/自己充足的な効果を認めながら、「極端にゆっくりした動きのトランス様の外観」は拒絶され、あくまで「タスク様、ワーク様」の超覚醒した外観を保つのでなければならないのである[8]。このあたりはハルプリンのムーヴメント・リチュアルやワークショップ形式の活動で最終的に観客が参加者に吸収されるのとはっきりした対照を為している(さらに、ハルプリン式の「タスク」が文字通り何かの「課題」を与えてそれを各自がそのつど様々に解釈して実行するのに対し、《Trio A》でのそれは「タスク」に基づく動きの性質をもった「タスク様の活動」として厳密に振り付けられている、という違いもある[9]。)

ところが(とまたここで折り返します)、観客の眼差しを必須の構成要素とするシアターのアートでありながら、観客の同化やカタルシスを求める祝祭的な舞台ではなく、と言ってブレヒト流の異化効果を求める啓蒙的なそれでもなく、むしろ観客との距離は維持したまま泰然とクールに「仕事」に集中し、そのオブジェのような外観を展示する。そのような「劇場」と「美術館」の中間地点に浮遊する越境性に加え、実はレイナーが《Trio A》を厳密にコントロールし保存・継承しようとしているのと同時に、彼女自身がそれを壊し続けてもいる−−壊すことで蘇り続けている(?)、ということも最後に銘記すべきだろう。それは《Trio A》を60年代のニューヨーク・アヴァンギャルドの文脈から解放して−−おそらくレイナー自身インド滞在中に「西洋アヴァンギャルドの限界」を実感したこと[10]とも関係して−−別の文脈に置き入れることで新たな可能性が生じてきたということかもしれないし、ダンサーの「老いていく身体」という現実を逆に資源として捉えるしたたかで柔軟な視点を獲得したということかもしれない。《Trio A、圧迫版》もそうだし、何と言っても《Trio A、老いぼれ版(Trio A Geriatric Version)》によって決然と(いや、よろけながら)新しい扉を開いていく。「60歳以上の男女で一時間、《真夜中の時間に》とともに踊るTrio A」さえ構想(いや、妄想)しているらしい。《老いぼれ版》の脱力した軽み、あるいは(M. デュラス晩年の風貌と比べる乱暴、を承知で言えば)「(いくつもの嵐が過ぎた後の)残骸の美しさ」を味わうのも、オリジナルの《Trio A》の厳密なリアライゼーションを並置して見ることができればこそ−−と考えると、「変わらない固い《Trio A》」と「自由に変転する《Trio A》」とは相補的な関係にあるのかもしれない。ミュージアムやアーカイヴの収蔵室から解凍されてそのつど新たにシアターで息を吹き返す、その往還を止めない限り、作品の命は時を超えて引き継がれていくのだろう。

[1] “Yvonne Rainer, interviewed by John Douglas Millar,” ART MONTHLY September 2014, No 379, p.3.

[2] Ibid., Millar インタヴュー, pp.3-4.

[3] Yvonne Rainer,Work 1961-73, Halifax, Canada: Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1974, p.77.

[4] Millar インタヴュー, p.4, Yvonne Rainer, A Woman Who…: Essays, Interviews, Scripts, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999, p.29.

[5] Selma Jeanne Cohen, Next Week, Swan Lake: Reflections on Dance and Dances, Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, pp.141-142, 152, 1982.

[6] Catherine Wood, Yvonne Rainer: The Mind is a Muscle, London: Afterall Books, 2007, pp.12-13.

[7] 2004年にTate BritainでJimmy RobertとIan Whiteが《6 things we couldn’t do and can do now》の一部として《Trio A》を踊ったが、アーティストによるアートの文脈への取り込みの明白な一例と考えられる(Wood, p.94.)。

[8] Yvonne Rainer, “Where’s the Passion? Where’s the Politics? Or, How I Became Interested in Impersonating, Appropriating, and End Running around My Selves and Others’, and Where Do I Look When You’re Looking at Me?” (Theater40:I, 2010, pp.50-51)

[9] 拙稿「ポストモダンダンスと現代美術——《トリオA》のエニグマをめぐって——」、『ニューヨーク:錯乱する都市の夢と現実』所収(田中正之編)、竹林舎、2017参照。

[10] 1971年冬のインド滞在時にkathakaliに接し、西洋アヴァンギャルドでは禁止されてきた伝統芸能の諸要素(物語叙述、意味、感情表現、運動感覚的共感等々)を再発見する(Yvonne Rainer, A Woman Who…, pp.10-11)。自分自身の60年代半ばの高名な「ノー・マニフェスト」(Rainer 1974, p.51.初出はTulane Drama Review, vol.10 no.2, Winter 1965)や“A Quasi Survey of Some ‘Minimalist’ Tendencies in the Quantitatively Minimal Dance Activity Midst the Plethora, or an Analysis ofTrio A” (1966), in Gregory Battcock ed. Minimal Art, A Critical Anthology, New York, 1995(1968), pp. 263-273が彼女を自縄自縛の状態に追い込んでいた、というのは言い過ぎか。

コメントは受け付けていません。